« Transférer » les Palestiniens : quand Donald Trump réactive un vieux fantasme de l’extrême droite israélienne

Donald Trump propose de transférer les Palestiniens vers des pays arabes de la région, à commencer par l’Égypte et la Jordanie. Une idée qui n’a, en réalité, pas grand-chose de nouveau.

L’idée de Donald Trump n’est pas vraiment originale. Voilà des décennies que l’éventualité d’une expulsion massive des Palestiniens de Gaza, mais aussi de Cisjordanie, est caressée par certaines franges de la classe politique israélienne.

Le 25 janvier, Donald Trump exprimait son souhait de « nettoyer » la bande de Gaza, devenue d’après lui « un véritable chaos » :

« Il s’agit littéralement d’un chantier de démolition. Presque tout est détruit et les gens meurent là-bas. Je préfère m’impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements dans un endroit différent où ils pourront vivre un jour en paix. »

Le président américain ajoutait s’être entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie pour le presser d’accepter sur son territoire des millions de Palestiniens, et comptait prendre attache avec le président égyptien Abd al-Fattah al-Sissi en vue de formuler la même demande.

Quelques jours plus tard, lors d’une visite du premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou à Washington pour discuter de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, Trump réitérait ses propos en précisant que les États-Unis déploieraient des troupes pour faire de la petite enclave méditerranéenne leur « propriété » et « la Côte d’Azur du Moyen-Orient ».

Après ces déclarations choc, il importe de recontextualiser cette idée de « transfert » des Palestiniens, illégale du point de vue du droit international mais, en réalité, déjà ancienne dans la longue chronologie de ce conflit.

Entre sidération, indignation et acclamations

Les réponses à la proposition faite par la nouvelle administration américaine d’une évacuation des populations palestiniennes furent immédiates et, bien entendu, prévisibles.

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s’est dit scandalisé et a rejeté avec virulence tout projet d’occupation, d’annexion et de déplacement, tandis qu’un communiqué du Hamas soutenait que « les habitants de Gaza ont enduré la mort et ne quitteront leur patrie sous aucun prétexte ». Quant au Djihad islamique, qui, rappelons-le, avait pris part aux tueries du 7 octobre 2023, il fustigeait dans les termes les plus forts « la déportation des Palestiniens hors de leur terre », ajoutant que ce projet relevait d’une négation pure et simple de l’identité palestinienne.

À lire aussi : Un peuple dispersé : les Palestiniens face à la guerre de Gaza

L’Égypte et la Jordanie, mais également ces « nations arabes » dont Trump avait suggéré qu’elles pourraient accueillir des millions de réfugiés palestiniens, s’opposaient tout autant à cette option, notamment l’Arabie saoudite, pour qui la seule issue possible et acceptable reste la solution à deux États.

Désemparée, la communauté internationale se retrouvait quant à elle dans un état de sidération face à ce virage pris par Washington, à savoir celui d’une neutralisation de la « question palestinienne » dans ce Moyen-Orient en pleine reconfiguration.

Et sans surprise, les représentants de l’extrême droite israélienne, favorables depuis le début de la guerre à une recolonisation de Gaza, se réjouissaient de cette annonce, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, chef du parti sioniste religieux Mafdal, la qualifiant d’« excellente idée ».

Transfert : les racines anciennes d’un concept

Quoique cet aspect soit peu mentionné, voire tabou devant le déchaînement de passions qui a entouré la relance et l’escalade meurtrière des hostilités entre Israéliens et Palestiniens, il faut aller chercher les origines de cette notion de « transfert » dans les premières années du nazisme et la réponse alors développée par certaines organisations sionistes.

Le 25 août 1933, sur fond de persécutions grandissantes, est en effet signé entre, d’une part, l’Allemagne nazie et, d’autre part, les autorités juives et sionistes déjà établies en Palestine, essentiellement commandées par l’Agence juive, l’accord dit « Haavara » (« transfert » en hébreu), qui prévoit la migration de 50 000 à 60 000 Juifs allemands vers la Palestine, alors sous mandat britannique. Cet accord est loin de faire l’unanimité et provoque de nombreuses résistances, au sein même du courant sioniste comme parmi la communauté juive élargie. Il n’en reste pas moins perçu par ses promoteurs comme l’unique recours face à un environnement de plus en plus hostile, en Allemagne comme ailleurs sur le continent européen.

L’idée d’un transfert des Juifs d’Europe vers la Palestine a très tôt mué en un concept inscrit au cœur même du « Nouveau Yichouv » (« peuplement » en hébreu), ce mouvement d’implantation d’un certain nombre de Juifs en Palestine entre la seconde moitié du XIXe siècle et 1948, qu’il convient de distinguer du « Vieux Yichouv », qui désignait la présence juive dans la Palestine alors encore sous domination ottomane, soit les anciennes communautés juives historiques. Au moment de la partition de 1947, on recense près de deux millions d’habitants, dont 630 000 Juifs et 1 340 000 Arabes, dont plus de la moitié vivant dans les frontières du futur État juif qui se proclamera bientôt indépendant.

Tout au long de la première moitié du XXe siècle, les nouveaux arrivants juifs entretiennent avec ces populations arabes établies en Palestine des relations fluctuantes – entre indifférence, coexistence précaire et sentiment de supériorité.

La « question arabe » ne cessera de constituer un obstacle aux yeux de ceux qui aspirent à la création d’une nation juive majoritaire – comme il a été souligné, jusqu’en 1947 les Palestiniens représentaient encore l’écrasante majorité des habitants et possédaient aussi la plupart des terres. L’idée d’un transfert de ces autochtones vers les États arabes alentour, que Theodor Herzl adoubait lui-même explicitement dans ses écrits, progresse ainsi dans les esprits, surtout celui du père fondateur de l’État d’Israël, David Ben Gourion.

Après le 7 Octobre, la réactualisation d’une idée

Les modalités pratiques d’un tel plan n’ont cependant jamais fait l’objet d’un consensus parmi les élites israéliennes et la rhétorique actuelle fait plutôt écho aux positions les plus dures qui avaient été adoptées avant 1948 par le Fonds national juif notamment, une organisation fondée à Bâle en 1901 dont la raison d’être était l’achat de terres en Palestine et la préparation des premiers « pionniers » juifs. Cet organisme considérait en effet que la réalisation du rêve d’un État juif devrait nécessairement passer par le contrôle le plus extensif possible du territoire.

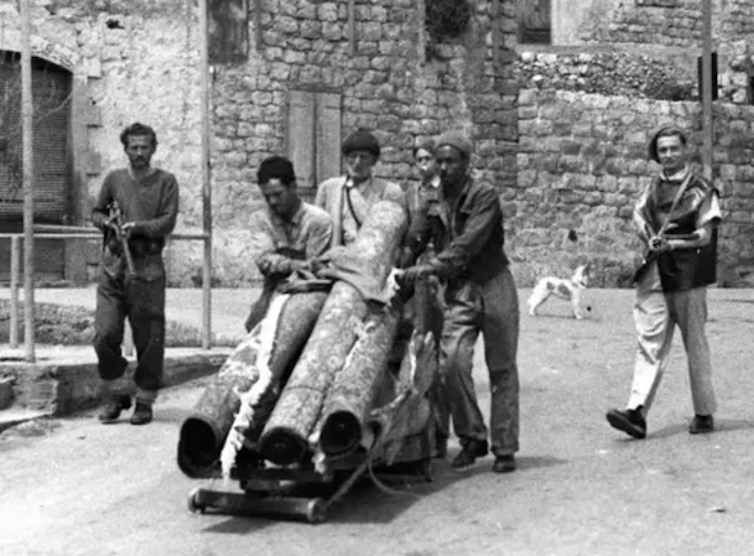

À défaut d’un transfert complet et définitif des Palestiniens au cours de la Nakba (« catastrophe » en arabe, terme employé pour désigner l’exode de centaines de milliers de Palestiniens à la suite de la défaite des armées arabes face à Israël lors de la première guerre israélo-arabe de 1948), ce sont des transferts locaux et des déplacements internes qui ont eu lieu, conduisant une partie des Palestiniens à opter pour le ralliement à l’État hébreu dont ils sont depuis des citoyens (aujourd’hui, près de 20 % des citoyens d’Israël sont arabes).

Or, l’idée d’un transfert plus massif des populations arabes de Palestine, telle qu’envisagée dès les années 1930 par la frange extrême du mouvement sioniste, n’a jamais fondamentalement disparu, resurgissant à chaque nouvelle guerre qui opposa Israël à ses adversaires locaux et régionaux, puis en réaction aux actions terroristes palestiniennes.

C’est cette violence qui a fini par convaincre de larges pans de la société israélienne qu’aucune paix durable ne serait jamais possible avec les Arabes et que la fondation d’un État palestinien indépendant et souverain aux portes d’Israël serait bien plus une menace existentielle qu’un gage de sécurité. Tragiquement, les événements du 7 Octobre sont venus renforcer cette conviction et éclairent sans doute aussi pourquoi une grande partie des Israéliens considèrent avec bienveillance le plan proposé par Donald Trump pour Gaza

Trump réalisera-t-il son projet pour Gaza ?

Toute la question consiste dès lors à savoir si le président américain fraîchement investi a réellement l’intention, et plus encore les moyens, de cette stratégie de la table rase dans un Proche-Orient où, in fine, l’insoluble question palestinienne n’en serait plus une.

Depuis les annonces faites par le nouvel occupant de la Maison Blanche, ses conseillers s’emploient comme ils le peuvent à éteindre l’incendie en modérant ses propos et en indiquant qu’il ne s’agirait que d’un transfert « temporaire » des Gazaouis, le temps de la reconstruction des villes dévastées au cours des quinze derniers mois de guerre. Depuis le Guatemala, le secrétaire d’État Marco Rubio est allé jusqu’à évoquer « une offre généreuse » destinée à reconstruire Gaza et à la débarrasser de ses gravats, mines et autres munitions non explosées pour en faire un espace de nouveau vivable.

Du côté des principaux intéressés, les Palestiniens, après une guerre inédite par sa violence et qui a totalement anéanti leur habitat suivant une logique d’authentique urbicide, il va sans dire que la perception est radicalement différente et que ces affirmations intempestives font davantage craindre le scénario d’une seconde Nakba dont ils risqueraient de ne jamais se remettre. Le pire leur semble d’autant plus crédible que la colonisation de la Cisjordanie s’est accélérée et intensifiée ces derniers mois, hypothéquant toute perspective à court ou moyen terme d’un État palestinien.![]()

Myriam Benraad ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[VIVE LA FRANCE] Violette Dorange, l’héroïne du Vendée Globe](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/vg2024-2404161503-v2-bi-violette-hd-18-haute-definition-616x411.jpg?#)

/image%2F0535633%2F20240125%2Fob_e59049_oig-8hjrzz8oexhwvlgsi.jpg)