Les traités environnementaux résisteront-ils à la crise du multilatéralisme ?

L’émergence d’une gouvernance mondiale pour la protection de l’environnement pourra-t-elle résister aux forces politiques qui pourfendent le multilatéralisme ?

Le droit international en matière de protection de l’environnement dispose de nombreux outils et textes, à commencer par ceux produits, depuis les années 1990, dans le sillon des fameuses COP. Or, l’effort déployé par les différents acteurs afin de les produire demande une adaptabilité à un contexte changeant. L’arrivée au pouvoir de pourfendeurs du multilatéralisme climatosceptiques, spécialement aux États-Unis, représente un danger majeur pour la future application de ces dispositions.

Le 6 janvier dernier, Emmanuel Macron a accusé Elon Musk de soutenir une « internationale réactionnaire » menaçant les institutions multilatérales. Cette déclaration met en lumière un enjeu de taille pour la gouvernance environnementale mondiale : alors que les crises écologiques s’intensifient, les accords internationaux font face à des pressions politiques et économiques croissantes qui remettent en question leur légitimité et leur efficacité.

Dans ce contexte instable, les traités environnementaux doivent non seulement résister aux attaques, mais également s’adapter afin de répondre aux évolutions scientifiques et socioéconomiques.

La gouvernance environnementale : entre avancées, défis politiques et adaptations nécessaires

Avec trois conférences des parties (COP) majeures, 2024 a été une année historique pour la gouvernance environnementale mondiale.

La COP29 sur le climat, à Bakou, a adopté des règles plus strictes pour renforcer l’intégrité des marchés carbone, un outil important pour inciter à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La COP16 sur la biodiversité, à Bali, a créé un fonds sur le partage des bénéfices liés aux ressources génétiques. Enfin, la COP16 sur la désertification, à Riyad, a annoncé de nouveaux engagements pour la restauration des terres et la préparation à la sécheresse, notamment à travers le Partenariat mondial pour la résilience à la sécheresse, qui a réuni 12,15 milliards de dollars pour aider 80 pays vulnérables. La « Grande muraille verte » a également mobilisé des fonds conséquents.

À lire aussi : Grâce à la Grande muraille verte, une meilleure qualité de vie dans le Sahel ?

Lors des prochaines COP, notamment la COP30 sur le climat à Belém, en novembre prochain, ces timides avancées devront composer avec les tentatives de certains dirigeants visant à freiner les engagements environnementaux en privilégiant des priorités économiques à court terme et en remettant en cause le consensus scientifique sur le climat.

C’est notamment le cas de Donald Trump qui, le 20 janvier 2025, jour de son investiture, a annoncé par un communiqué son intention de retirer les États-Unis de l’accord de Paris, réitérant ainsi la décision prise lors de son premier mandat en 2017.

Bien que cette annonce représente un sérieux revers pour la coopération climatique internationale, l’heure doit être à la persévérance plutôt qu’à la résignation. L’accord de Paris a su faire preuve de résilience au cours de ses dix années d’existence, et un retour des États-Unis demeure envisageable, comme l’a démontré leur réintégration sous la présidence de Joe Biden en 2021.

De plus, comme le souligne Jean-François Julliard, président de l’association Greenpeace France :

« La politique climatique étasunienne ne se joue pas uniquement au niveau fédéral : de nombreux États et villes continueront de poursuivre leurs trajectoires de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. »

Enfin, les objectifs de l’accord de Paris resteront au cœur des négociations des prochaines COP climatiques, que les États-Unis y participent ou non.

Au-delà des COP médiatisées, un réseau dense de centaines de traités internationaux œuvre à la protection de l’environnement. Ces accords, souvent peu connus, couvrent une multitude de sujets, allant de la conservation des écosystèmes à la gestion des substances toxiques et à la préservation des ressources en eau. Par exemple, la Convention de Ramsar de 1971 protège les zones humides d’importance internationale, la Convention de Bâle de 1989 régule les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et la CITES de 1973 combat le commerce illégal des espèces menacées.

Pour rester pertinents face aux crises en mutation, ces traités doivent s’adapter en permanence. Quatre stratégies s’avèrent essentielles pour assurer leur adaptabilité :

1) Les révisions périodiques sont au cœur de nombreux traités modernes. Par exemple, l’accord de Paris oblige les États à soumettre leurs contributions déterminées au niveau national tous les cinq ans. Cette approche permet aux pays d’ajuster leurs engagements en fonction des progrès scientifiques, des nouvelles technologies et des contraintes économiques. Elle pousse ainsi les gouvernements à accroître leurs ambitions climatiques tout en tenant compte des réalités nationales.

2) Les amendements permettent d’élargir ou de réorienter un traité sans modifier ses principes fondamentaux. Par exemple, le « Ban Amendment » de la Convention de Bâle, entré en vigueur en 2019, interdit l’exportation de déchets dangereux des pays de l’OCDE vers les pays non membres, que ce soit pour leur élimination ou pour leur recyclage. Il vise ainsi à protéger les pays en développement contre les risques environnementaux et sanitaires liés à la gestion de déchets qu’ils ne peuvent pas traiter, tout en empêchant qu’ils deviennent les décharges du monde.

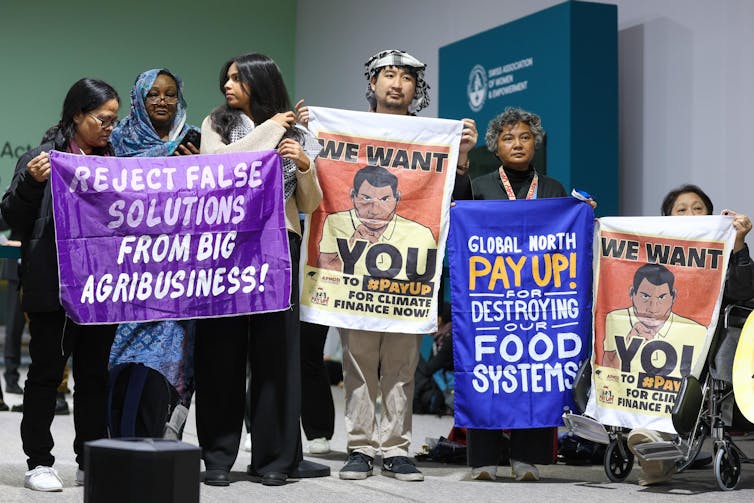

3) Dans un contexte marqué par des pressions politiques croissantes, la participation de la société civile et du secteur privé est essentielle pour contrebalancer la potentielle émergence d’une « internationale réactionnaire » déterminée à remettre en cause les textes protégeant l’environnement. Les ONG et les entreprises responsables jouent un rôle crucial dans le maintien des objectifs environnementaux. En intégrant les savoirs et perspectives de ces acteurs, les traités peuvent mieux refléter les réalités du terrain. Par exemple, lors de la COP10 de la Convention sur la diversité biologique en 2010 à Nagoya, l’Union internationale pour la conservation de la nature a joué un rôle clé en mobilisant divers acteurs pour renforcer la conservation de la biodiversité, notamment au travers de l’initiative Countdown 2010, qui a réuni près de 1 100 organisations. Cet événement a contribué à l’adoption du Protocole de Nagoya, qui permet un meilleur accès aux ressources génétiques et un partage plus équitable des avantages issus de leur utilisation.

4) Les COP sont des moments privilégiés afin de réévaluer les traités et de prendre des décisions cruciales afin de les faire évoluer. Ces conférences permettent aux États signataires de discuter des progrès réalisés, d’adopter de nouvelles mesures et d’ajuster les règles existantes. Ces décisions sont souvent prises par consensus, et offrent ainsi une flexibilité supérieure à celle des amendements susmentionnés, qui nécessitent généralement un vote à la majorité des deux tiers et un processus de ratification long et complexe. Des centaines de décisions sont ainsi adoptées chaque année : des conventions environnementales majeures telles que la Convention sur la biodiversité, la Convention de Bâle, ou la Convention de Ramsar, adoptent plus de 20 décisions par an chacune. La COP de la CITES adopte régulièrement plus d’une centaine de décisions par session. Certaines décisions entraînent la création de groupes de travail temporaires sur des sujets spécifiques ; d’autres approuvent des éléments tels que le budget de la COP, le programme de travail à court terme ou le lieu de la prochaine COP. D’autres décisions encore se contentent de « prendre note » d’un document particulier. Cependant, certaines décisions vont bien au-delà de ces ajustements techniques et ont un impact bien plus significatif sur l’évolution du droit international de l’environnement.

Les COP, des laboratoires d’innovation pour l’environnement

Les COP ne sont pas seulement des vitrines diplomatiques : ce sont des plates-formes où les traités peuvent se réinventer afin de répondre aux défis émergents. Depuis l’adoption des trois « conventions sœurs » de Rio (climat, biodiversité et désertification) au début des années 1990, leurs COP respectives ont produit des avancées déterminantes.

En matière de climat, la COP3 de 1997 a, par exemple, introduit le protocole de Kyoto, premier accord international fixant des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce jalon a été suivi par l’accord de Paris lors de la COP21 en 2015.

Ces révisions et ajouts contribuent à ce que les engagements climatiques des États s’alignent sur les avancées scientifiques tout en leur permettant d’ajuster leurs efforts en fonction de leurs capacités économiques.

Pour la biodiversité, la COP15 de 2022 a notamment permis l’adoption du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. Ce dernier vise à endiguer la perte rapide de biodiversité, à restaurer des écosystèmes dégradés et à préserver les droits des populations autochtones. Parmi les mesures phares, l’accord prévoit la protection de 30 % de la surface terrestre et la restauration de 30 % des écosystèmes dégradés d’ici 2030. Il inclut également des propositions visant à renforcer le financement des pays en développement, un sujet qui a été au cœur des négociations et a suscité des tensions importantes.

La lutte contre la désertification a également connu des avancées stratégiques. Par exemple, la COP12 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification tenue à Ankara en 2015 a introduit l’objectif de neutralité en matière de dégradation des terres, un engagement qui vise à restaurer des millions d’hectares de terres dégradées d’ici 2030.

Cependant, les COP deviennent également des cibles de pressions politiques, qui cherchent à ralentir les négociations en privilégiant des accords minimalistes ou en bloquant les financements nécessaires à leur mise en œuvre. Face à ces tentatives de déstabilisation, la gouvernance environnementale doit impérativement renforcer ses mécanismes de coordination. Il est crucial d’adopter une approche unifiée capable de protéger les traités contre les attaques extérieures et de garantir leur application effective. Cela nécessite un engagement renforcé des institutions internationales, associé à une mobilisation constante de la société civile afin de garantir la transparence et la pérennité des processus multilatéraux.

Les limites de l’adaptabilité

L’adaptabilité est essentielle à la pertinence des traités environnementaux, mais elle ne garantit pas leur efficacité. Si les ajustements fréquents permettent de répondre à des besoins immédiats, ils peuvent aussi fragiliser les objectifs initiaux. Par exemple, les révisions sur les marchés du carbone adoptées lors de la COP29 sur le climat n’ont pas entièrement réglé les problèmes liés aux compensations carbone, souvent accusées de permettre des compensations sans véritable réduction des émissions.

De plus, une multiplication de décisions non coordonnées peut entraîner une surcharge administrative, qui complexifie la gouvernance des traités. Cette incidence est particulièrement problématique pour les pays en développement, qui manquent parfois des capacités nécessaires pour suivre et appliquer ces ajustements.

À lire aussi : Comment dépasser l’opposition entre écologie punitive et écologie réaliste ?

Un autre frein majeur à l’adaptabilité est le délai de mise en œuvre des ajustements, souvent trop long pour suivre le rythme des évolutions contextuelles. Les changements politiques, économiques ou environnementaux peuvent devenir incontrôlables avant même que les ressources nécessaires à l’adaptation n’aient été mobilisées. Ces délais rendent souvent les décisions obsolètes avant même leur entrée en vigueur, ce qui fragilise la réactivité et la pertinence des traités environnementaux.

Enfin, il va sans dire que les ajustements et amendements ne constituent pas toujours la solution idéale pour résoudre le problème environnemental qu’ils traitent – a fortiori à l’heure où le multilatéralisme est en crise. Les décisions de COP peuvent parfois provoquer des conséquences imprévues. Par exemple, le protocole de Montréal a été conçu pour protéger la couche d’ozone en éliminant les substances nuisibles comme les chlorofluorocarbures (CFC). Or les hydrofluorocarbures (HFC), alternatives choisies dans le cadre du protocole aux CFC, ont un potentiel de réchauffement global beaucoup plus élevé que le dioxyde de carbone, et leur utilisation exacerbe donc le réchauffement climatique. Les négociateurs ont néanmoins su s’adapter à ces nouvelles connaissances scientifiques grâce à l’adoption de l’amendement de Kigali en 2016, qui élargit la portée du protocole de Montréal en incluant les HFC.

Malgré les efforts déployés lors des COP, les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter, tandis que la biodiversité et les terres subissent une dégradation persistante. Toutefois, cela ne signifie pas que les efforts internationaux sont vains ou inefficaces. Évaluer l’impact réel des COP reste une tâche particulièrement complexe. Le manque de données de référence antérieures à la mise en œuvre de nombreux accords environnementaux complique l’évaluation des progrès accomplis, et il est tout aussi ardu d’estimer ce qui se serait produit en leur absence.

Ces incertitudes soulignent l’importance d’une analyse prudente et nuancée de la performance des COP et d’éviter toutes conclusions hâtives ou simplistes. Les données révèlent avant tout la nécessité d’intensifier les financements qui, loin d’être une « nouvelle arnaque verte » (green new scam), sont un levier essentiel pour répondre efficacement aux crises environnementales actuelles et transformer les révisions des traités en actions concrètes.

À lire aussi : COP29 : des milliards pour le climat, c’est beaucoup mais c’est bien peu

Face aux tentatives de fragmentation et de dilution des engagements, la gouvernance mondiale des traités environnementaux doit également s’appuyer sur des mécanismes solides pour assurer une mise en œuvre cohérente et efficace qui intègre les spécificités locales et les objectifs globaux. Par exemple, des instruments juridiques plus contraignants assortis de sanctions en cas de non-respect pourraient décourager les comportements opportunistes. Tout l’enjeu reste de trouver un équilibre délicat entre résilience et flexibilité afin de préserver la crédibilité et la pérennité des traités environnementaux.![]()

Noémie Laurens ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![[ÉDITO] À Toulouse, Mélenchon valide et soutient le Grand Remplacement !](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/melenchon-616x297.png?#)

![[CHRONIQUE] « Chacun doit prendre part à l’effort » : vraiment ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/media/2020/02/800px-centre_des_finances_publiques_-_impots-616x462.jpg?#)

![[MEDIAS] Jean-Michel Aphatie sur l’Algérie : la haine viscérale de la France](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/capture-decran-773-616x347.png?#)

![« Sans stockage et gestion de l’énergie, pas d’avenir » [Nicolas Rochon, RGreen Invest]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image.png)

![Une tendance aux grands écarts dans l’irradiation solaire [Solargis]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-1.png)