French Tech : toujours la « French Touch » de l’innovation ?

Douze ans après sa naissance, la French Tech fait grise mine entre les Goliath chinois et américains. Aura-t-elle un rôle à jouer dans la construction d’une souveraineté technologique européenne ?

Douze ans après la naissance de la « start-up nation », entre les Goliaths chinois et nord-américains, la French Tech fait face à une accélération des enjeux de monopoles autour de la Tech. Si des écosystèmes d’innovation ont éclot en France et à l’international, les collaborations entre public et privé ne sont pas légion. Au-delà du récit collectif, aura-t-elle un rôle à jouer dans la construction d’une souveraineté technologique européenne ?

Alors que Paris accueille le sommet international pour l’action sur l’intelligence artificielle, Emmanuel Macron estime que « la France ne doit pas passer à côté de cette révolution ». Le chef de l’État attend un « réveil européen » face au plan nord-américain « Stargate » de 500 milliards de dollars d’investissements des États-Unis et l’arrivée de la start-up chinoise Deepseek. L’évènement vise à valoriser l’écosystème français de l’IA avec ses 750 start-up mises sous le feu des projecteurs.

À lire aussi : La French Tech, peu de champions mais un véritable fanion

Cela n’est pas sans rappeler l’avènement simultané d’Emmanuel Macron et de la start-up nation au salon Vivatechnology, en 2017. « I want France to be a start-up nation. » Symbole de cette époque : la French Tech. Créée en 2013, elle occupe une place singulière sur la scène européenne en incarnant un modèle d’innovation étatique unique, où la France assume structurer son écosystème des start-up et promouvoir le Made in France.

Alors, plus de dix ans après sa création, qu’observe-t-on de son potentiel et de ses limites ? Quelle est la posture du réseau d’innovation technologique gouvernemental sur la scène technopolitique nationale et mondiale face aux monopoles des Big Tech ? Comment navigue-t-elle entre les ambitions souverainistes européennes, la régulation numérique et la dépendance aux infrastructures et capitaux étrangers ?

Révolte des pigeons et start-up nation

L’origine et la raison d’être de la French Tech la place entre deux cultures : celle de la Silicon Valley, dont elle emprunte les terminologies et le sens de la compétition, et l’approche régulatrice de l’Union européenne. Son lancement répond à la montée en puissance des écosystèmes technologiques mondiaux et la volonté de la France de ne pas rester à l’écart.

L’initiative émerge à une époque marquée par la révolte des « pigeons » contre le projet de loi finance en 2013 jugé « antistartup » par les entrepreneurs coalisés. En réponse, des Assises de l’entrepreneuriat sont organisées, donnant naissance à des réformes et à… la French Tech. Sa création, sous l’impulsion de Fleur Pellerin, alors ministre déléguée chargée des PME, marque une rupture avec les approches traditionnelles. Il ne s’agit pas seulement de soutenir les entreprises innovantes, mais de créer une identité forte autour de l’innovation, un élément considéré comme stratégique pour l’économie française.

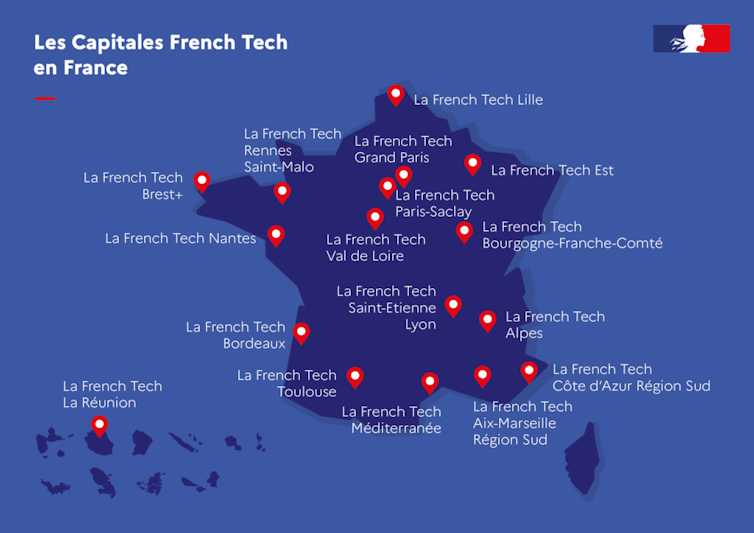

Capitales French Tech

La création des « capitales French Tech » en 2014 symbolise une volonté de mailler le territoire national. Celles que l’on appelle capitales French Tech deviennent des points centraux où se (re)structurent des écosystèmes d’innovation, accueillant des incubateurs, des laboratoires de recherche et des investisseurs.

Sur le plan international, la French Tech a rapidement cherché à s’imposer comme un acteur de premier plan. Avec des bureaux implantés dans des hubs stratégiques tels que San Francisco, Londres ou Singapour, elle contribue à renforcer la visibilité des start-up françaises à l’étranger. Cette expansion mondiale s’accompagne cependant de défis, notamment celui de maintenir un équilibre entre attractivité internationale et soutien sur leur territoire d’implantation.

Six époques, six secrétaires d’État

Au fil des années, le réseau français se développe sous la tutelle du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Si le cœur du projet tient en la volonté d’intégrer l’innovation et l’entrepreneuriat dans l’action publique, ses orientations ont souvent évolué. Rappelons quelques grands marqueurs (bien entendu non-exhaustif) pour chacun : Fleur Pellerin et la structuration, Axelle Lemaire et l’internationalisation, Mounir Mahjoubi avec l’innovation responsable et la transformation numérique, Cédric O avec la souveraineté et l’attractivité, Jean-Noël Barrot avec les technologies émergentes et l’impact, ou encore Clara Chappaz avec l’IA et l’inclusion.

Plus de dix ans après, la French Tech se positionne comme une actrice influençant significativement la culture de l’innovation en France et à l’international. Depuis sa création, la French Tech s’est construite sur un puissant récit collectif, celui d’une France innovante et conquérante, incarné par la figure de l’entrepreneur, jusqu’à entretenir un certain mythe.

Vers une French Tech géopolitique

Bien que puissant dans sa communication, la French Tech ne tient aucun rôle décisionnel dans l’élaboration des politiques d’innovation à l’échelle européenne ou internationale. Alors la French Tech doit-elle porter des ambitions géopolitiques ?

La fulgurance de l’intelligence artificielle (IA) générative a contribué à réactiver les ambitions géopolitiques de la Tech. Aux États-Unis, le libertarisme, incarné par des figures comme Trump et ses liens avec les Big Tech, confronte l’Europe à des défis politiques et technologiques majeurs. Tandis que l’Union européenne (UE) tente de réguler ces technologies à travers l’IA Act, la domination des entreprises nord-américaines et chinoises impose à l’UE de reconsidérer sa souveraineté technologique.

Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Que vous soyez dirigeants en quête de stratégies ou salariés qui s’interrogent sur les choix de leur hiérarchie, recevez notre newsletter thématique « Entreprise(s) » : les clés de la recherche pour la vie professionnelle et les conseils de nos experts.

Repenser le modèle de la French Tech demande nécessairement de constater les limites persistantes du système actuel : le court-termisme financier, les inégalités dans la répartition des risques et des profits, et le manque de flexibilité dans les modèles d’innovation linéaires. L’innovation, dans une logique schumpétérienne de destruction créatrice, devrait devenir un vecteur de transformation en Europe. Cela impliquerait par exemple une meilleure intégration entre innovation publique et privée, une réduction de la dépendance aux investisseurs étrangers, et une évaluation plus qualitative de l’impact des start-up.

Mariana Mazzucato propose sur ce sujet une vision intéressante de capitalisme missionnaire, fondée sur une collaboration public-privé et orientée vers des objectifs sociétaux mesurables. Dans cette optique, la French Tech, porteuse d’un imaginaire collectif puissant, serait-elle pour cette nouvelle décennie, confrontée à la nécessité de réinventer ses narratifs et ses stratégies pour s’affirmer comme un acteur clé ?

Privé contre public

Bien que la French Tech ait réussi à faire connaître son nom à l’international, son système narratif, ses codes langagiers semblent dans un autre sens maintenir une distance avec le milieu académique. Aucune collaboration n’est créée ni avec le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ni avec les pôles universitaires d’innovation – consortiums d’acteurs de la recherche et de l’innovation.

Les manques de collaborations avec la recherche révèlent une difficulté à se retrouver autour d’une culture commune de l’innovation. Prenons simplement l’exemple de la donnée : celle-ci est un bien monétisable pour les entrepreneurs, un bien commun pour les chercheurs. Cet antagonisme freine le passage des avancées scientifiques vers un marché dépendant des capitaux étrangers. Une situation encore illustrée dernièrement par le partenariat entre la start-up française Mistral AI et le géant nord-américain Microsoft. Une remise en cause profonde de la souveraineté technologique française et européenne.![]()

Marion Trommenschlager ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

![Flexibilité : la CRE compte sur le marché [compte-rendu]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-6.png)