Assiste-t-on vraiment à une montée du climatoscepticisme en France ?

Le dernier baromètre de l’Ademe montre l’existence de plusieurs formes de climatoscepticisme en France, qui doivent être prises en compte dans l’action publique.

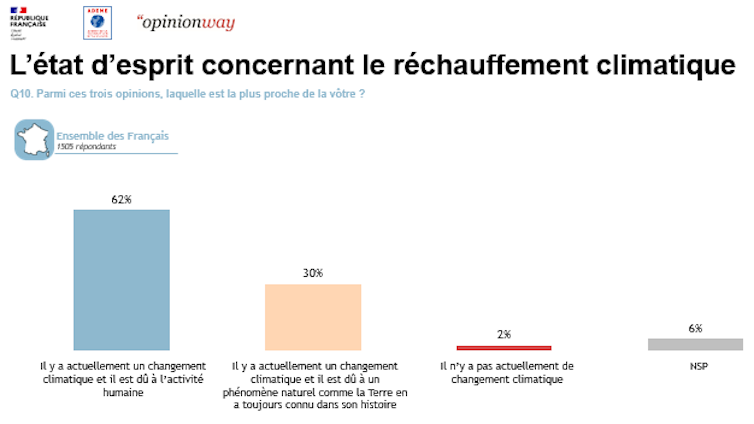

Le 25e baromètre de l’Agence de la transition écologique (Ademe) sur les représentations du changement climatique montre qu’il existe plusieurs formes de climatoscepticisme en France. Si une déclinaison radicale et idéologique existe, la majorité des Français (62 %) est convaincue de la réalité et des causes anthropiques des désordres climatiques. La priorité n’est donc pas de convaincre, mais de porter des mesures à la hauteur des enjeux, aussi bien à l’échelle de l’État que des collectivités et des entreprises.

Le changement climatique n’est plus un phénomène lointain dans le temps ou dans l’espace. Il fait désormais partie de notre quotidien : plus d’un Français sur deux déclare désormais avoir déjà subi les conséquences du réchauffement climatique là où il habite, alors qu’ils n’étaient que 28 % il y a dix ans.

Les enjeux environnementaux et le changement climatique font partie des principales préoccupations des Français, notamment depuis 2019. Ils ont pris la mesure de l’urgence climatique et ont bien conscience des nécessaires changements de modes de vie et de production.

Si une large majorité des Français est convaincue qu’il y a actuellement un changement climatique et qu’il est dû à l’activité humaine, certains chiffres du baromètre de l’Ademe, qui sonde tous les ans, depuis 25 ans, l’opinion des Français sur le changement climatique, pourraient laisser penser à une hausse du climatoscepticisme.

Mais qu’entend-on vraiment par ce terme ? Comment l’opinion des Français vis-à-vis du changement climatique a-t-elle évolué ces dernières années ? Comment expliquer cette hausse récente des personnes pensant que le changement climatique est un phénomène naturel ? Qui sont ces personnes et quels sont les enjeux pour l’action climatique ?

De fait, les données de ce baromètre sur le changement climatique, que je conduis avec l’aide de Daniel Boy et l’institut de sondage OpinionWay, montrent que la hausse récente observée est à nuancer, tout comme le profil de climatoscepticisme.

Quelles formes de climatoscepticisme ?

Notre étude révèle qu’il existe plusieurs types de climatosceptiques qui ne sont pas représentés dans les mêmes proportions au sein de la population. Il y a :

ceux qui nient la réalité même du changement climatique, et qui ne représentent que 2 % de la population ;

ceux qui n’ont pas d’avis et ne se prononcent pas (6 %) ;

et ceux qui considèrent que c’est un phénomène naturel comme il y en a toujours eu (30 %).

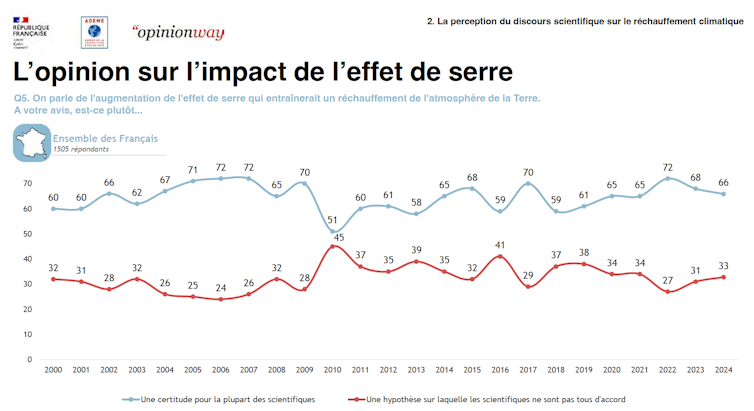

Une autre question historique posée par le baromètre sur les causes des désordres climatiques montre que cette proportion a beaucoup augmenté cette année, passant de 15 % en 2001 à 20 % en 2014, 22 % en 2023, puis à 29 % en 2024.

Face à ces croyances, il convient de noter que 62 % des Français sont convaincus de la réalité du changement climatique et que celui-ci est lié aux activités humaines. Dans le même temps, l’opinion a évolué vers une meilleure connaissance des causes de ce phénomène. En 2001, 49 % des Français ne savaient pas se prononcer sur les vraies causes du désordre du climat. Ils ne sont plus que 15 % en 2024.

Pour suivre au plus près les questions environnementales, retrouvez chaque jeudi notre newsletter thématique « Ici la Terre ».

On observe également que les Français ont toujours majoritairement fait confiance aux scientifiques : 71 % considèrent qu’ils évaluent correctement les risques du changement climatique. Ils étaient déjà 72 % en 2011. Cette stabilité interroge. Il est surprenant de constater que la visibilité croissante du consensus scientifique proposé par les rapports du GIEC n’ait guère modifié les résultats de cette question.

Ces convictions sur le changement climatique sont pour partie liées à l’âge, au niveau d’étude mais surtout à la proximité politique.

Un phénomène en hausse chez les 18-24 ans

Les jeunes de 15-17 ans sont largement convaincus que le changement climatique est dû aux activités humaines (70 %). Mais alors qu’on avait tendance à observer davantage de scepticisme chez les séniors, aujourd’hui, c’est chez les 18-24 ans que ce phénomène est le plus frappant.

Quand 18 % des 15-17 ans considèrent que c’est un phénomène naturel, ils sont 30 % parmi les 18-24 ans. Ils sont également plus nombreux dans cette tranche d’âge à nier l’existence même du changement climatique, même s’ils restent très minoritaires : 5 %, contre 2 % de la population générale et 1 % des 15-17 ans.

Les 18-24 ans sont également un peu moins nombreux à considérer que les scientifiques évaluent correctement les risques (66 % contre 77 % des 15-17 ans et 70 % des 65 ans et plus).

À lire aussi : Les seniors aussi se préoccupent de la planète

Les personnes ayant suivi des études supérieures émettent moins de doutes et font davantage confiance aux scientifiques que les non-diplômés sur l’évaluation des risques (72 % contre 56 %). Alors que 65 % des diplômés du supérieur – et même 70 %, parmi ceux qui ont fait des études scientifiques – sont convaincus qu’il y a un changement climatique et qu’il est dû aux activités humaines, cette proportion chute à 48 % parmi les non-diplômés. Ces derniers sont deux fois plus nombreux que la moyenne des Français à ne pas se prononcer sur la question.

Une forte polarisation idéologique

Quand 79 % de ceux qui se classent « très à gauche » sont convaincus du caractère anthropique du changement climatique, ils sont seulement 49 % parmi ceux qui se classent « à droite ».

Les personnes qui ont beaucoup de sympathie pour les mouvements écologistes ne sont que 7 % à considérer que c’est un phénomène naturel alors qu’ils sont 50 % chez ceux qui n’ont pas du tout de sympathie pour ces mouvements.

De même, 91 % des répondants « très à gauche » estiment que les risques sont correctement évalués par les scientifiques, contre 57 % des « très à droite ».

La polarisation politique autour de l’écologie et du changement climatique, qui s’est considérablement accrue ces dernières années, est un marqueur fort pour expliquer la montée du climatoscepticisme. Quand les partisans de gauche sont convaincus, les partisans de droite et d’extrême droite doutent. Il y aurait une forme de radicalisation des plus réfractaires au discours écologique et une idéologie de plus en plus forte qui surpasse les faits.

À lire aussi : Pourquoi le climatoscepticisme séduit-il encore ?

Or, comme le montre l’étude de Parlons Climat, ce n’est pas tant l’absence de connaissances sur le sujet qui explique le climatoscepticisme qu’une posture défensive face à la transition écologique. Celle-ci génère des crispations sociales, économiques et politiques auprès d’une partie de la population.

L’étude distingue ainsi les climatosceptiques « mous », qui émettent des doutes sur la responsabilité de l’activité humaine – mais pas sur la réalité du réchauffement ou sur la nécessité de trouver des solutions – et les climatosceptiques « durs », qui rejettent tous les aspects de la cause climatique, avec des justifications politiques voire complotistes.

De fait, le complotisme et la désinformation qui circulent via les réseaux sociaux attisent et renforcent très probablement les convictions climatosceptiques. Ne distinguant pas les différents réseaux, notre enquête ne permet pas de faire le lien entre ce mode d’information et le climatoscepticisme.

Mais il a été démontré, notamment par le chercheur David Chavalarias, que la communauté des « climato-dénialistes », très présente sur Twitter (avant qu’il ne devienne X), particulièrement depuis 2022 en France, se structurait sur le réseau social avec l’objectif de semer le doute sur la réalité du changement climatique et de freiner l’action climatique. Ses travaux révèlent également une forte défiance institutionnelle et la posture complotiste généralisée de ces utilisateurs.

Les implications pour l’action climatique

Comme le montre l’étude de Parlons Climat, les climatosceptiques « mous » qui émettent des doutes sur les causes ne s’opposent pas plus que la moyenne des Français aux politiques climatiques.

Notre baromètre révèle cette année une adhésion particulièrement forte des Français pour des mesures politiques, notamment fiscales et réglementaires.

Par exemple, la taxation du transport aérien pour favoriser le train : 70 % de Français y sont favorables, soit 6 points de plus par rapport à 2023, et 23 points de plus en 10 ans ;

ou encore l’augmentation des prix des produits à fort impact environnemental : 60 % y sont favorables, soit 7 points de plus qu’en 2023.

Pour 7 Français sur 10, la priorité économique du gouvernement devrait être de soutenir exclusivement les activités qui préservent l’environnement, plutôt que de soutenir tous les secteurs de l’économie au risque de conséquences négatives sur l’environnement.

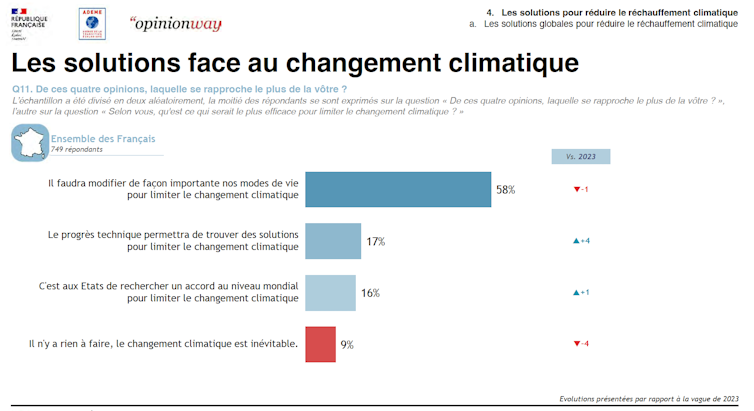

Nos concitoyens sont prêts à modifier de façon importante leurs modes de vie, à la condition que les efforts soient équitablement répartis entre les différents membres de la société. Ayant déjà adopté à titre individuel un certain nombre d’actions en faveur de l’environnement (les évolutions les plus significatives concernant la baisse du chauffage, de la consommation, mais aussi de l’usage de l’avion et de la consommation de viande), ils attendent désormais plus d’actions de la part des pouvoirs publics et des entreprises.

Or, malgré les alertes du GIEC, la multiplication des événements climatiques extrêmes et le dépassement du seuil de 1,5 °C de réchauffement par rapport aux niveaux préindustriels en 2024, les politiques publiques et les accords internationaux ne nous placent pas, à l’heure actuelle, sur les bonnes trajectoires de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre.

Et au regard des forts enjeux d’équité exprimés par les Français, ce manque de résultats contribue certainement à la démobilisation individuelle observée cette année, et peut-être même à la posture climatosceptique.

Aujourd’hui, la priorité n’est donc pas de convaincre les Français des causes anthropiques du changement climatique ou de la nécessité d’une action collective, mais de porter des mesures à la hauteur des enjeux, aussi bien à l’échelle de l’État que des collectivités et des entreprises, permettant de faire évoluer massivement les modes de production et les modes de vie.![]()

Anaïs Rocci ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

.png?#)