Afrique subsaharienne : les inégalités diminueront-elles d’ici à 2030 ?

Des inégalités multidimensionnelles persistent à l’échelle régionale et nationale en Afrique subsaharienne. Analyse de leurs causes et des possibles solutions en vue d’y mettre fin, ou au moins de les réduire.

Des inégalités multiples persistent au sein de la population d’Afrique subsaharienne, dans différents domaines et à un niveau tant national que régional. Diagnostic de ces disparités en vue de mieux comprendre leurs causes et de dessiner de potentielles voies de sortie.

En 2025, à seulement cinq ans de 2030 – année à laquelle doit s’achever la mise en œuvre de l’Agenda 2030, la feuille de route pour une planète durable fixée par l’ONU en 2015 –, le dixième Objectif de Développement durable (ODD), qui vise à réduire les inégalités entre les pays, est l’un des moins avancés. C’est pourtant un objectif crucial car il vise à directement réduire la pauvreté et, ainsi, à accroître la résilience des populations vulnérables.

Dans ce contexte, les inégalités en Afrique subsaharienne sont restées à la marge des discussions. Notre ouvrage qui vient de paraître remet le sujet sur la table et présente un panorama de la situation actuelle, en identifiant les faits saillants des inégalités en Afrique subsaharienne. Il propose enfin quelques pistes et solutions pour un développement équitable et soutenable dans cette région du monde.****

Inégalités et migrations : une dynamique complexe

À l’échelle globale, le plus grand déterminant des revenus des individus – et donc des inégalités entre les individus – reste le lieu de naissance. La migration, souvent considérée comme une stratégie de lutte contre la pauvreté, est un facteur clé dans l’amélioration des conditions de vie.

L’exode rural qui caractérise de nombreux pays d’Afrique subsaharienne est traditionnellement perçu comme la résultante des inégalités de développement entre les zones urbaines et rurales. Les jeunes en Afrique, confrontés à des taux de chômage élevés, perçoivent souvent la migration comme la seule opportunité de mobilité sociale.

À lire aussi : Comprendre les mobilités sociales dans l’Afrique d’aujourd’hui

Mais le lien entre inégalités et migration est plus complexe, surtout en ce qui concerne les migrations internationales. Les inégalités en matière de perspectives de revenus et de bien-être jouent un rôle important en tant que vecteur de migration. Cependant, ces coûts étant élevés, la migration internationale ne concerne que 2,5 % de la population de l’Afrique subsaharienne, et elle est majoritairement intracontinentale.

La migration façonne à son tour la distribution des revenus. À la fois directement, par le biais des transferts des fonds, et indirectement, à travers les marchés du travail. Les transferts de fonds peuvent réduire la pauvreté des ménages bénéficiaires, mais peuvent aussi aggraver les inégalités puisque, souvent, ce sont les plus riches qui peuvent plus facilement se permettre de migrer.

Du côté du marché du travail, la fuite des cerveaux est l’un des phénomènes les plus visibles de l’impact de la migration sur les inégalités. Elle crée une pénurie de main-d’œuvre pour les pays de la région et réduit leur productivité, ce qui peut entraver in fine leur développement. Une augmentation de 10 % de la migration hautement qualifiée est associée à une augmentation de 5 % des inégalités de revenus. En Afrique subsaharienne, les personnes ayant fait des études supérieures sont 30 fois plus susceptibles d’émigrer que celles qui sont moins instruites.

Inégalités et marchés du travail : un déterminant majeur

Même au-delà de la question des migrants, l’accès au marché du travail reste donc le principal déterminant des inégalités en Afrique subsaharienne. Le marché du travail dans cette région est caractérisé par une proportion importante d’emplois informels, une précarité élevée parmi les jeunes et un secteur formel relativement restreint (environ 15 % de l’emploi total sur le continent). Depuis le début du siècle, des pays comme le Kenya ont vu leur part d’emploi informel augmenter de manière significative (de 73 % en 2001 à 83 % en 2017), tandis que l’emploi formel salarié a diminué.

D’une part, le secteur informel est caractérisé par un manque de protection et une grande vulnérabilité, deux aspects qui amplifient les inégalités. Mais, d’autre part, l’informalité peut offrir une porte d’entrée sur le marché du travail, ce qui réduit en partie les inégalités. Les marchés du travail de l’Afrique subsaharienne sont plus flexibles qu’on le dit généralement, et des formes variées d’emploi salarié privé et d’emploi indépendant existent en parallèle d’opportunités dans le secteur public. Toutes les activités informelles ne sont donc pas précaires et peuvent servir de tremplin vers des emplois formels.

Dans le secteur formel, les inégalités salariales en Afrique sont parmi les plus élevés du monde. Par exemple, en Afrique du Sud, les salariés ayant des emplois très qualifiés gagnent près de cinq fois le salaire moyen de ceux qui ont des emplois peu qualifiés. Ces inégalités salariales sont liées au niveau d’éducation, à la segmentation du marché du travail et aux inégalités entre groupes de population.

En effet, certains groupes de la population subissent des conditions de travail fortement détériorées. Les jeunes connaissent des taux de chômage beaucoup plus élevés et ont très peu de chance d’avoir un emploi régulier. Ils s’en remettent donc à l’économie informelle ou secondaire. De même, les femmes affichent des taux d’emploi et des revenus inférieurs à ceux des hommes.

Inégalités de genre

Au-delà des inégalités salariales, les inégalités de genre persistent, notamment en termes d’accès au marché du travail. Un des déterminants importants est le travail de soin non rémunéré qui rend le travail des femmes invisible. Dans de nombreux pays africains, les femmes et les filles consacrent plus de temps aux soins non rémunérés, ce qui limite leurs opportunités économiques.

Ces inégalités sont renforcées par les inégalités d’accès aux ressources. Environ 38 % des femmes africaines déclarent posséder des terres, contre 51 % des hommes africains.

Ces inégalités de genre sont souvent le résultat de préjugés sexistes à l’égard des femmes, ancrés dans les systèmes juridiques, les normes sociales et les structures institutionnelles. Des réformes visant à réduire les discriminations, à rééquilibrer les régimes matrimoniaux et à instaurer l’égalité en matière d’héritage sont nécessaires pour réduire ces disparités.

Inégalités et changement climatique

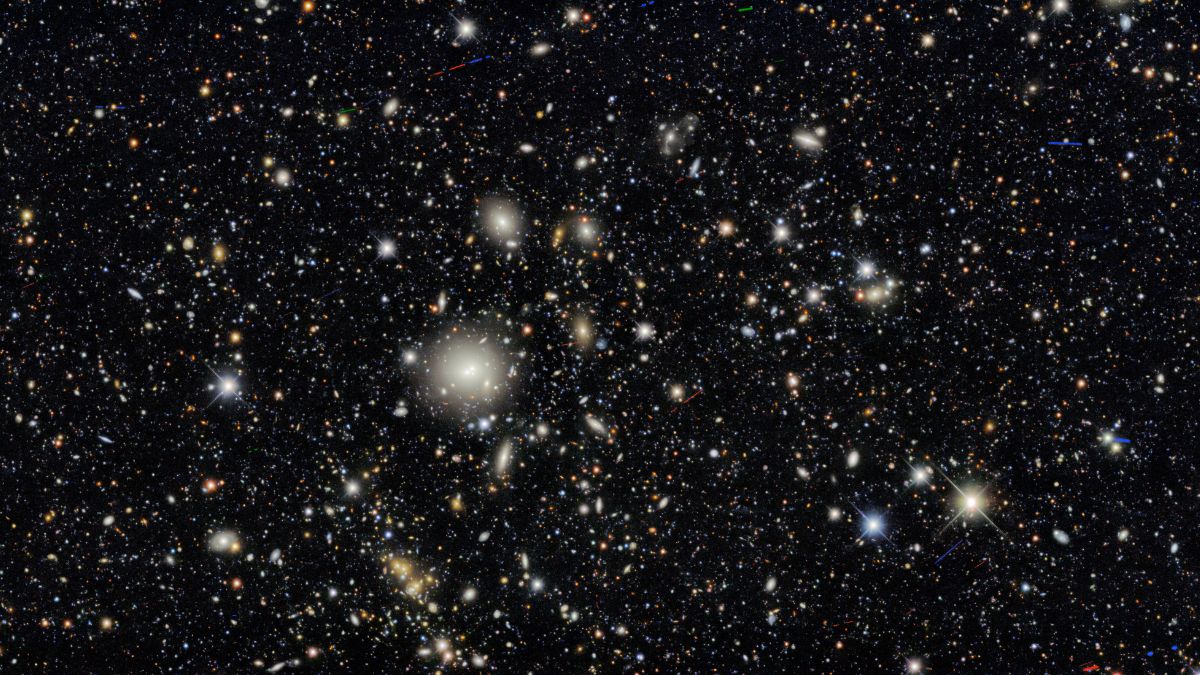

La question des inégalités est par ailleurs étroitement liée au changement climatique. Les différents pays et leurs habitants ne contribuent pas et ne sont pas affectés de la même manière par ce phénomène.

L’Afrique en subit les impacts les plus graves – sécheresses, inondations et insécurité alimentaire – alors qu’elle contribue à moins de 5 % des émissions mondiales de carbone. 43,5 % des terres agricoles en Afrique subsaharienne sont affectées par des conditions arides, contre une moyenne mondiale estimée à 29 %. De la même manière, les coûts d’atténuation au changement climatique se révèlent plus lourds pour les pays à faible revenu et peuvent entraver leur rattrapage économique.

Ce schéma d’inégalités se vérifie également au sein de chaque pays. En Afrique subsaharienne, les 10 % les plus riches émettent 7 fois plus de tonnes de CO₂ que les 50 % les plus pauvres. En termes d’impact, les inégalités initiales font que les groupes défavorisés souffrent de manière disproportionnée des effets du changement climatique, créant ainsi davantage d’inégalités. En effet, les populations plus pauvres sont plus vulnérables quand elles sont exposées à des effets défavorables du climat, car leur logement et leur patrimoine sont plus susceptibles d’être endommagés par les tempêtes et les inondations, ce qui compromet leur résilience, c’est-à-dire leur capacité à se remettre des dégâts subis.

Inégalités et soutenabilité : au-delà de la croissance économique traditionnelle

Face à ces effets du changement climatique, et étant donné que la croissance économique n’a entraîné qu’une réduction limitée de la pauvreté, il est nécessaire d’aller vers des modèles de développement plus soutenables.

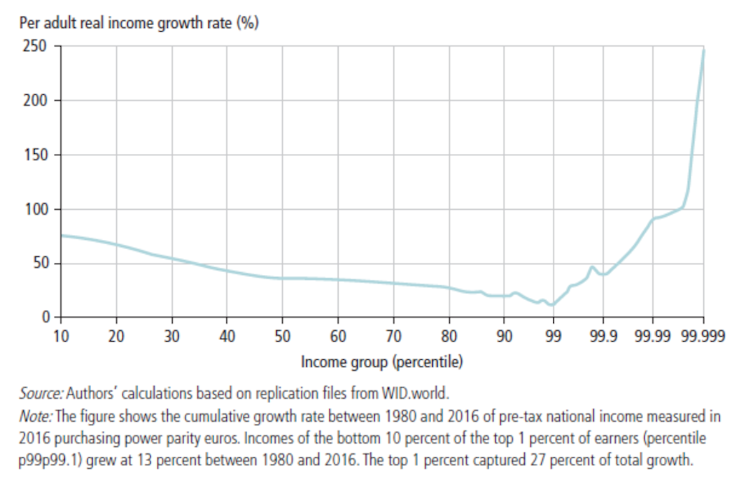

D’un point de vue social, la distribution inéquitable des bénéfices de la croissance et leur captation par ceux situés au sommet de la distribution des revenus témoigne d’une croissance économique non inclusive : 1 % des personnes les plus riches ont capté 27 % de la croissance totale du continent. La forte dépendance vis-à-vis des industries minières et extractives et les faibles niveaux de production et de création d’emplois sont les principaux facteurs de ces inégalités.

Il est donc impératif de repenser les modèles de développement en donnant la priorité aux politiques qui favorisent l’inclusion sociale et économique. De nombreux travaux montrent l’impact des politiques africaines d’éducation, de santé, de protection sociale et du marché du travail. Il est important de noter que les inégalités multidimensionnelles ne sont pas seulement persistantes mais, surtout, elles se renforcent mutuellement. Pour les résoudre, il faut une cohérence et une intégration des politiques publiques. Plus largement, le développement durable exige de s’éloigner d’un objectif politique axé sur la croissance économique pour mettre en œuvre un ensemble cohérent de politiques publiques tenant compte des inégalités, et favorisant une croissance économique et un développement inclusifs.![]()

Murray Leibbrandt receives funding from the National Research Foundation of South Africa, the Agence Française de Développement, UK Research and Innovation, the World Institute for Development Economics Research and the International Inequalities Institute of the London School of Economics. He is affiliated with the United Nations University's World Institute for Development Economics Research and the Jackson School of Global Affairs at Yale University.

Anda David, Rawane Yasser et Vimal Ranchhod ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

![Flexibilité : la CRE compte sur le marché [compte-rendu]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-6.png)